La pandemia da SARS-CoV-2 non ha solo contagiato e ucciso persone, ma ha anche svelato l’illusione dell’Antropocene di essere – noi umani – una specie dominante emancipata dalle dinamiche ecosistemiche e indipendente dalla natura, rivelandoci come specie imperfetta e arrogante nel nascondere la fragilità dei nostri sistemi urbani ecologicamente insostenibili e generatori di diseguaglianze.

La Covid-19, infatti, non è stato un “cigno nero” (un imprevisto), ma il “rinoceronte grigio” (un rischio ben noto che vogliamo ignorare) che correva furioso verso di noi annunciando il salto di livello della crisi ambientale. In questo tempo confuso, si sono moltiplicate le visioni e le proposte per la città post-pandemica, con la speranza che siamo già in un “dopo” (e le cronache sanitarie di questi giorni dimostrano il contrario). Io invece sono convinto – confortato da autorevoli studi – che siamo in una drammatica condizione “sindemica”, perché la Covid-19 è una malattia di sistema che colpisce maggiormente le persone svantaggiate, con redditi bassi e socialmente escluse oppure affette da malattie croniche, spesso prodotte dall’inquinamento, dovute, in gran parte, ad habitat urbani che richiedono nuove politiche pubbliche su ambiente, salute, istruzione, abitare e non solo risposte epidemiologiche.

Da urbanista che da anni lavora sulla metamorfosi urbana, sono convinto che serva una riflessione competente e sistemica per imparare dalla crisi, per rivoluzionare i nostri comportamenti una volta superata la pandemia, e per evitare – o mitigare – la prossima crisi. Non significa abbandonare le grandi città, come propongono alcuni, ma trasformare le città (tutte, quelle grandi e quelle medie e piccole) perché non ci facciano ricadere nella trappola di una distopia, ma che riaccendano l’audacia della fiducia nel futuro. Ripartire da comunità urbane in equilibrio tra di loro e anche con le altre specie viventi, ma soprattutto luoghi privilegiati della salute pubblica, come è stato alla nascita dell’urbanistica moderna alimentata proprio dalla matrice igienista: si pensi ai piani innovativi di Barcelona (1859) e Londra (1944).

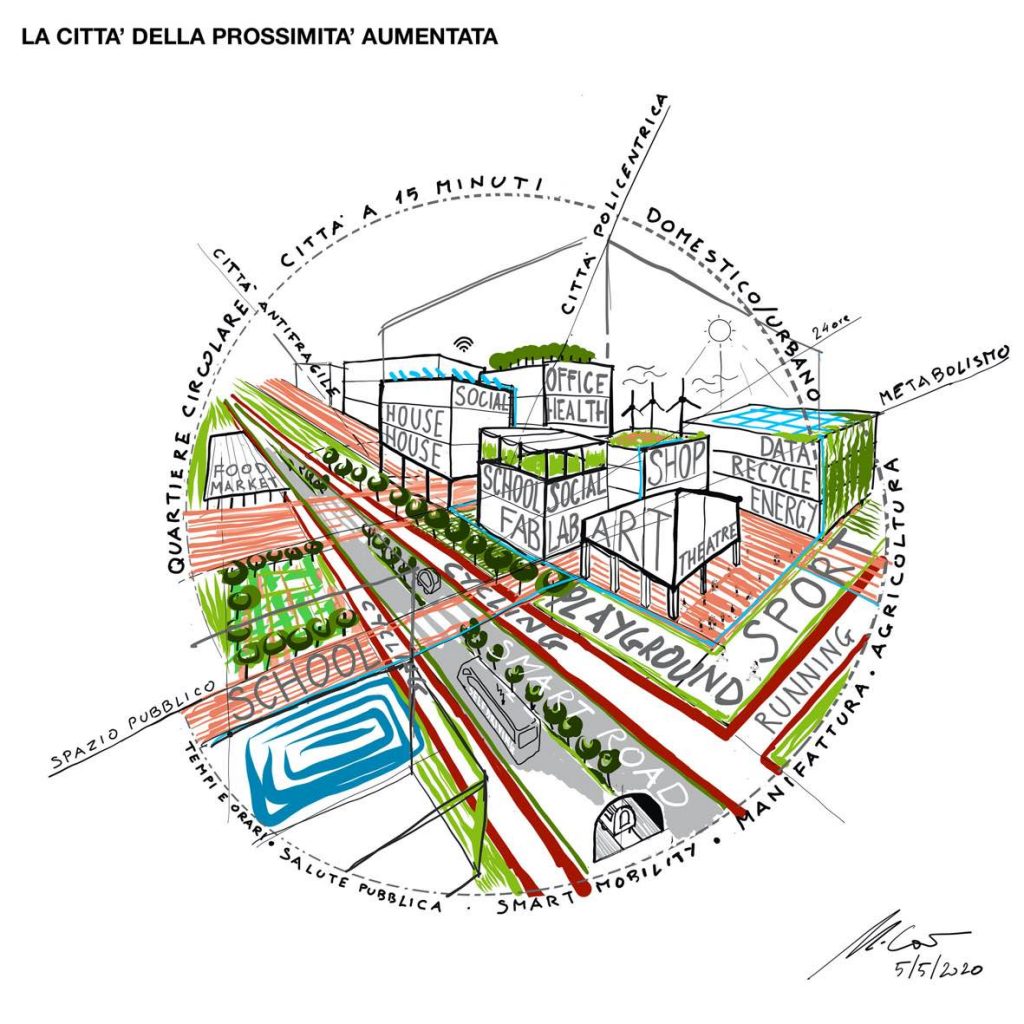

Significa tornare – come abbiamo fatto storicamente in Italia – a progettare città ad intensità differenziata, policentriche e resilienti, con un più adeguato metabolismo circolare di tutte le funzioni, con una maggiore vicinanza delle persone ai luoghi della produzione e ai servizi. Sono quelle che io chiamo “città aumentate” capaci di amplificare la vita comunitaria senza divorare risorse: città più senzienti per capire prima e meglio i problemi, più creative per trovare risposte nuove, più intelligenti per ridurre i costi, più resilienti per adattarsi ai cambiamenti, più produttive per tornare a generare benessere, più collaborative per coinvolgere tutti e più circolari per ridurre gli sprechi ed eliminare gli scarti.

Dobbiamo usare la creatività del progetto, imparando dalla natura che si evolve per innovazioni, per adattamenti creativi e per inedite cooptazioni. Nel concreto, dobbiamo progettare la rigenerazione delle nostre città perché siano antifragili, capaci di usare le crisi per innovare, “luoghi mutaforma” capaci di adattarsi alle diverse esigenze delle città anti-sindemiche. Non più il tradizionale elenco di funzioni separate (figlio dell’urbanistica del Movimento Moderno, della città-macchina), ma, imparando dall’intelligenza della natura, un fertile bricolage di luoghi che siano insieme case, scuole, uffici, piazze, parchi, teatri, librerie, musei, luoghi di cura, interpretando ruoli differenziati.

La sfida per le città aumentate sarà quella di recuperare il loro naturale policentrismo, la diversità dei loro quartieri che, smettendo di essere fragili periferie, tornino ad essere luoghi di vite e non solo di abitazioni, colmando il divario educativo, lavorativo, culturale, digitale, dotandosi di micro-presìdi di salute pubblica e di comunità energetiche autosufficienti.

Immagino città fondate su una nuova prossemica che riduca la forsennata mobilità centripeta, garantendo la risposta a molti bisogni entro un raggio di 15 minuti a piedi (lo stavano già facendo prima della pandemia Parigi e Barcelona, oggi imitate da moltissime altre). Città dello spazio domestico/urbano aumentato attraverso dispositivi temporanei e spazi intermedi che possano consentire una vita di relazioni in sicurezza: allargare i marciapiedi e prevedere pedonalizzazioni per ampliare gli spazi per l’educazione, il gioco e l’attività fisica, realizzare interventi di urbanistica tattica per il ripensamento dello spazio pubblico e per nuove modalità di fruizione della cultura e del tempo libero. Distribuire teatri, cinema, musei, scuole nello spazio pubblico e riutilizzare edifici dismessi per accogliere le nuove funzioni condivise imposte dello smart working.

Una sorta di fascia osmotica che dia forma a quel concetto di “rimanere nei pressi della propria abitazione” che caratterizza i provvedimenti di lockdown e che, invece che un odioso provvedimento, potrebbe diventare un vero e proprio progetto di città, riempiendo questi pressi di luoghi della cultura, di orti, di attività produttive e di spazi per una vita relazionale più sicura perché distribuita e non assembrata. Non propongo, certo, una città di tribù recintate, ma un arcipelago di prossimità differenziate, connesso da una rete di parchi, giardini, vie pedonali, ciclovie, strade per auto elettriche a guida assistita, vere e proprie arterie di una mobilità sostenibile alternativa alla riduzione di capienza dei mezzi pubblici e alla esplosione di un inaccettabile ritorno all’automobile, che connettano in sicurezza i quartieri attraversando parchi e giardini, riutilizzando ferrovie in disuso, persino usando cortili e vicoli.

Una “domesticità aumentata” che coinvolga lo spazio pubblico nell’abitare, definendo una fascia di prossimità (che si estenda e si restringa a seconda delle necessità epidemiche) che consenta di usufruire di attività che non siano solo individuali ma anche collettive, entro un limite di sicurezza e autosufficienza in caso di pericolo. Una sorta di rielaborazione laica dell’Eruv, la recinzione rituale degli ebrei ortodossi che circonda Manhattan e che estende di fatto il domicilio privato anche agli spazi pubblici.

La pandemia ci impone di ripensare le città e reimmaginare l’urbanistica, ci insegna che dobbiamo tornare a progettare per rigenerare e non per consumare. Non è più il tempo di manutenzioni e piccoli adattamenti, ma è venuta l’ora del salto dalla città rigida del Novecento alla città fluida del XXI secolo, la città della prossimità aumentata, della salute pubblica come progetto dello spazio e non solo come presidio o controllo. Anche noi umani urbanizzati dobbiamo fare un “salto di specie”, diventando più responsabili nei confronti del nostro abitare il pianeta.

Maurizio Carta è professore ordinario di Urbanistica all’Università di Palermo